يقدّم الشاعر السوري محمد الماغوط نموذجاً كبيراً للأدباء الذين اعتبروا تهريب كلماتهم من السجن "الوسيلة الوحيدة لعدم التلاشي"، إذ تمكن من تهريب مذكراته بعدما خبأها طويلاً داخل ثيابه الداخلية، حيث أنشأ مع ثلة من رفاقه في السجن، وعلى رأسهم أدونيس وكمال خير بك، "شبكة سرية من مهربي النصوص لتثبيت الذات داخل فضاء سجن المزة الذي استعمله نظام البعث لسحق المعارضين".

وهو نموذج في قائمة طويلة من الكتّاب الذين ابتكروا أساليب لتهريب كتاباتهم خارج الأسوار، كلما اشتدت عليهم قبضة السجان وتحركت آلة الرقابة بكل جبروتها المادي، إذ يعملون، كل حسب استطاعته، على منح الورق أبعاداً أخرى تمكّنه من اختراق الجدران، في تحدٍّ سياسي وروحي واضح لسلطة السجن التي تحاول التحكم في السجين عبر إخضاع جسده بآلية رقابية تحوله إلى "كائن منضبط"، على حد تعبير ميشيل فوكو.

فعندما نتأمل كيف خرجت تلك النصوص إلى العالم، ندرك أن مسارها يشكل في حد ذاته تاريخاً موازياً للأدب نفسه. تاريخ كتبه أولئك الذين لم يستسلموا لسطوة السجن ولا لرقابة السجّان، واختاروا أن يمنحوا لكتابتهم ضوءاً قدحوه في ظلمة زنازينهم. ذلك أن هذه الكتابات، وهي تُهرب عبر ثنية قميص مهترئ، أو داخل رغيف خبز، أو في جوف حذاء، أو محفورة في الذاكرة، تطمح إلى أن تتمرّد على شرط وجودها الأول، وأن تصرخ عالياً، وبحرية تامة، بعيداً عن الجسد الخاضع للرقابة.

في مصر، كتب الروائي صنع الله إبراهيم يومياته داخل السجن على أوراق صغيرة كان ينتزعها خفية ليُدوّن عليها تفاصيل حياته اليومية في معتقل الواحات، وحافظ عليها سراً رغم الرقابة الصارمة ومنع أدوات الكتابة، ثم اعتمد على ذاكرته الحادة لتعويض ما لم يتمكن من تسجيله آنذاك، ليغدو النص فيما بعد، عند جمعه وإعادة صياغته بعد خروجه، وثيقة أدبية فريدة تمزج بين أثر التدوين المباشر وإعادة البناء اللاحقة، وتكشف عن علاقة معقدة بين السجين والكتابة.

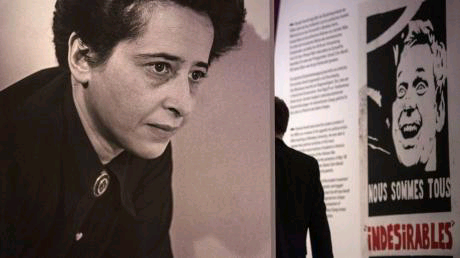

أنشأ الماغوط ورفاقه في سجن المزة شبكة لتهريب النصوص

أما الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي، فقد كتب شعراً انعكس فيه وقعُ السجن وقسوة التجربة، لكنه لم يترك هذه النصوص محصورة داخل الجدران. فقد هُرّبت بعض أعماله الأولى، بما فيها قصيدته الشهيرة "رسالة إلى أصدقائي في الخارج"، من السجن، حيث كان يسلمها على مراحل لأقربائه أو أصدقائه في أثناء الزيارات الأسبوعية، وجُمعت بعد ذلك ونُشرت، لتُظهر للعالم صوت شاعر مقاوم لا يمكن تقييده بالأسلاك أو الحواجز.

وعلى نحو موازٍ، كتبَ الشاعر الفلسطيني محمود درويش نصوصاً وجدت طريقها إلى خارج السجن. ذلك أن بعض المعتقلات الإسرائيلية كانت تسمح حينذاك بتبادل الرسائل العائلية، وهو ما مكّن عدداً من نصوصه من الخروج مكتوبة بخط اليد نحو الصحف والمجلات. أما في الفترات التي مُنع فيها من الكتابة، فقد كان درويش يحفظ القصيدة ويُمليها على رفاقه الذين يحفظونها معه، وعند أول فرصة يكتب أحدهم النص على ورق مسموح ويُخرج نسخة منه مندسة في رسالة عائلية.

توفيق زيّاد، الشاعر والسياسي الفلسطيني البارز، اعتمد من جانبه على ذاكرته لحفظ نصوصه في أوقات منع الكتابة، فكان يُمليها على زملائه أو يحفظها عن ظهر قلب حتى يتمكن من تدوينها لاحقاً بعد الإفراج عنه. وقد خرجت بعض هذه النصوص إلى الخارج عبر وساطة الأصدقاء والعائلة أو مع الزملاء الذين أُفرج عنهم.

ومن قلب زنزانته، هرّب الكاتب والكاريكاتيرست المغربي عبد العزيز مريد يومياته التي سجل فيها تفاصيل السجن والتعذيب، حتى تحول هذا التوثيق الشخصي إلى وسيلة تهريب كتابه الأول "في أحشاء بلادي" خارج المعتقل، ليُطبع في بلجيكا ويصبح شاهداً حياً على ما يجري في السجون المغربية من ممارسات قمعية، وهذا ما كرره في كتابه "إنهم يجوّعون الفئران" الذي صور أشكالاً من التعذيب التي تعرّض لها في المعتقلات السرية في سنوات الرصاص.

ونجح الشاعر السوري فرج بيرقدار، الذي عاش سنوات قاسية في سجون نظام الأسد بسبب مواقفه المعارضة، في تهريب نصوصه التي كتبها على أوراق صغيرة أو صفحات متفرقة، حتى تمكنت من الخروج إلى الخارج بطريقة سرية. هذه الأعمال، التي نُشرت لاحقاً في دواوين مثل ديوان "قصيدة النهر".

كان تهريب النصوص من السجون جزءاً من عملية الكتابة

وعاش الروائي السوري مصطفى خليفة، سنوات طويلة في معتقلات سرية للنظام البعثي، بيد أنه تمكن من بناء عالمه الروائي معتمداً على الذاكرة والتدوين. وبعد خروجه، كان كتابه الأشهر "القوقعة" شاهداً على حياة المعتقلين السياسيين في سورية، متناولاً الرقابة على الفكر، العزلة، الصدمات النفسية، والانتهاكات اليومية التي مارسها السجانون.

وإذا انتقلنا إلى الشاعر المصري فؤاد حدّاد، فإن معظم نصوصه العامية كتبت في السجن، وخصوصاً في "معتقل الواحات"، على أوراق مدرسية صغيرة كان يحصل عليها بصعوبة، وبخط صغير جداً، ثم يحتفظ بها أو يسلمها سراً لرفاقه في الزنازين المجاورة، حيث كانوا يدققون معه في النصوص وينسخونها ويحفظون بعضها تحسباً لمصادرتها، ثم حين يُفرَج عنهم يحملونها معهم عند خروجهم.

خارج العالم العربي، تقدّم تجربة ناظم حكمت التركية واحداً من أكثر النماذج حضوراً في المخيال العالمي للكتابة خلف القضبان. فقد كتب حكمت قصائده على أوراق السجائر. كان يطويها بعناية ثم يخبئها داخل الأطعمة التي تُرسل إلى الخارج أو يسلمها لرفاقه في الزيارات. وفي لحظات أخرى، كان يعتمد على حفظ القصائد شفهياً، خشية أن تصادر الأوراق في أي لحظة.

أما الكاتب الإيطالي أنطونيو غرامشي، فقد واجه رقابة فاشية دقيقة داخل سجون موسوليني، فابتكر تقنية معقدة للكتابة، إذ يكتب بلغة أكاديمية محايدة، يخفي بين سطورها تأملات سياسية حادة تمر دون أن يفطن إليها الرقيب. وهكذا خرجت "دفاتر السجن" من بين أيدي السجانين أنفسهم.

وفي سجون فرانكو الإسبانية، كانت زوجة الشاعر ميغيل هيرنانديث تخيط القصائد داخل الثياب التي تحملها معها إلى الخارج، فكانت الخياطة نفسها عملاً من أعمال المقاومة الأدبية.

ما يجمع بين هذه التجارب، أنها تشترك في أن السجن، على قسوته، لم ينجح في تعطيل الكتابة، بل منحها شكلاً جديداً، إذ كان التهريب نفسه جزءاً من عملية الكتابة. لذلك بدت نصوص السجن دائماً مشحونة بحدة الوعي، ومكتوبة بنبرة تكثيف عالية، لأنها مكتوبة تحت الخطر.

سعيد منتسب